-

- 公司:

- 诚信江南信息咨询有限公司

-

- 联系:

- 王经理 蒋经理

-

- 手机:

-

15720886679

13862072497

13862067092

-

- 地址:

- 苏州312国道机电五金城旁

- 银行承兑汇票的作用52阅读 2025-12-04 22:05:40

- 银行汇票和银行承兑汇票是一回事吗49阅读 2025-12-04 22:05:15

- 银行承兑汇票面额的多少有规定吗66阅读 2025-12-04 22:04:57

- 商业承兑汇票的5种新功能48阅读 2025-12-04 22:04:17

- 什么是银行承兑汇票?60阅读 2025-12-04 22:03:54

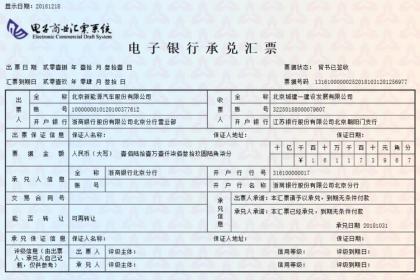

电子银行承兑汇票重点知识

2025-09-01 11:46:08 1116次浏览

电子银行承兑汇票作为现代金融支付工具的重要组成部分,其应用已渗透到企业贸易结算的各个环节。这种由银行信用背书的电子票据,不仅提升了交易效率,更通过数字化手段重构了传统票据业务的流程。本文将系统梳理电子银行承兑汇票的核心概念、操作流程、法律基础及风险防控要点,并结合当前市场动态分析其发展趋势。

一、电子银行承兑汇票的本质特征

电子银行承兑汇票(简称"电票")是纸质银行承兑汇票的电子化形态,指由出票人通过电子商业汇票系统签发,经银行审核后在指定日期无条件支付确定金额给收款人的票据。根据央行《电子商业汇票业务管理办法》,其长期限延长至1年,单张票面金额原则上不超过10亿元,具有三个显著特性:

1. **信用双重保障**:既体现开票企业的商业信用,又叠加银行的承兑信用。如百度百科所述,银行作为承兑人承担付款责任,2023年数据显示银行承兑汇票占全部电票交易的83%。

2. **不可篡改性**:全流程通过ECDS(电子商业汇票系统)记载,中国人民银行牵头建设的该系统采用金融级加密技术,确保票据信息不可伪造。

3. **流通性**:贴现、背书等操作可在30分钟内完成,较传统票据3-5个工作日的处理周期有质的飞跃。

二、业务全流程解析

典型电子银行承兑汇票的生命周期包含六个关键节点:

1. **出票申请**:需提交真实贸易背景材料,如2025年曝光的某上市公司虚构交易开票案例所示,监管对增值税发票等材料的审核趋严。

2. **银行承兑**:银行收取0.05%-0.1%的承兑手续费,同时根据开票人信用状况要求20%-的保证金。部分商业银行推出动态保证金制度,如优质客户可享受30%的保证金比例优惠。

3. **交付流转**:支持多次背书转让,系统升级后允许拆分支付,某钢铁集团2024年通过拆分功能完成对37家供应商的链式结算。

4. **提示付款**:到期日前10日系统自动提醒,持票人通过线上发起请求。据搜狐商业报道,2025年一季度自动付款成功率已达98.7%。

5. **追索权行使**:持票人可在ECDS系统中发起线上追索,法律效力与书面通知等同。近期某地产商票据违约案件中,法院首次确认电子追索记录可直接作为诉讼证据。

6. **逾期处理**:逾期90天未付款将自动转为不良资产,纳入央行征信记录。和讯网数据显示,2025年5月电票逾期率为0.12%,显著低于企业债违约水平。

三、法律与监管框架

现行制度体系呈现"三层架构"特点:

- **法律层**:《票据法》2023年修订版明确电子票据法律地位,第109条特别规定数字签名的效力等同于手写签章。

- **监管层**:银保监会发布《电子商业汇票业务监督指引》,要求商业银行建立"三查"机制(贸易背景审查、资金流向监控、兑付能力评估)。

- **操作层**:上海票据交易所制定的《电子商业汇票系统业务操作规程》细化技术标准,如要求UKey证书必须每两年更新。

值得关注的是,2025年4月央行启动"电票穿透式监管"试点,通过区块链技术实现全链条资金流向追踪,首批试点的20家商业银行已拦截1.2亿元可疑交易。

四、实务中的风险防控

结合近期市场案例,需重点防范三类风险:

1. **欺诈风险**:某光伏企业遭遇的"克隆票"诈骗案揭示,需核验ECDS系统内的票据状态码是否为"有效",警惕脱离系统流转的所谓"电子票截图"。

2. **操作风险**:某城商行因系统漏洞导致重复贴现,暴露出UKey保管不善问题。建议企业实行"双人保管、分级授权"制度。

3. **市场风险**:2025年5月票据市场利率单日波动超50BP,建议企业运用远期贴现协议等工具锁定融资成本。

五、创新发展趋势

票据市场正经历三大变革:

1. **供应链金融融合**:基于电票的"秒贴"服务兴起,某汽车制造商通过对接银行API接口,实现供应商T+0贴现。

2. **跨境应用突破**:粤港澳大湾区试点人民币跨境电票,首笔500万美元的信用证替代业务于2025年3月落地。

3. **智能合约升级**:杭州某银行试验"条件付款"电票,达到交货温度传感器数据后自动触发付款。

据央行2025年金融基础设施规划,电子银行承兑汇票将与数字货币系统实现互联互通,未来可能拓展至消费领域。但同时也需注意,在美联储持续加息背景下,部分依赖票据融资的中小企业可能面临流动性压力,这要求市场参与者既要把握工具优势,又要建立完善的风险预警机制。

-

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,24-01-11 23:54:02

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,24-01-11 23:54:02 -

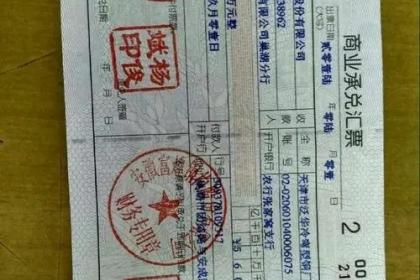

地查询 实地查询可根据客户的实际需求,综合考虑查询成本后,由具备审验票据资格的实查人员外出进行查询 携票外出实地查询时,必须由实查人员双人同行,业务申请人应随同前行,如业务申请人不能前行查询的,应出具银行人员持票进行查询的《委托持票实地查询22-03-31 00:36:01

地查询 实地查询可根据客户的实际需求,综合考虑查询成本后,由具备审验票据资格的实查人员外出进行查询 携票外出实地查询时,必须由实查人员双人同行,业务申请人应随同前行,如业务申请人不能前行查询的,应出具银行人员持票进行查询的《委托持票实地查询22-03-31 00:36:01 -

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 15:12:01

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 15:12:01 -

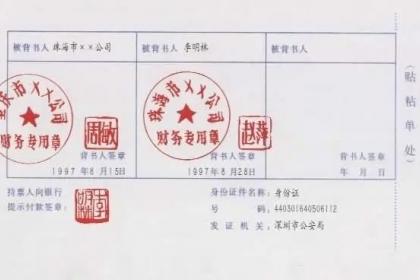

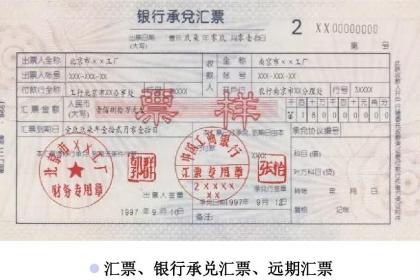

承兑汇票汇票按签发人不同,分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种,具体如下: 1、银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇24-01-12 15:09:01

承兑汇票汇票按签发人不同,分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种,具体如下: 1、银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇24-01-12 15:09:01 -

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 15:06:02

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 15:06:02 -

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.自由承兑原则。汇票的付款人可以依自己独立的意思,决定是否进行承兑,不受出票人指定其为付款人的限制。即使付款人24-01-12 15:03:01

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.自由承兑原则。汇票的付款人可以依自己独立的意思,决定是否进行承兑,不受出票人指定其为付款人的限制。即使付款人24-01-12 15:03:01 -

1、银行承兑汇票担保企业在从事国内贸易购买货物向银行申请开立承兑汇票时,由担保机构对汇票金额的全部或保证金敞口部分提供的担保。2、商业票据贴现担保商业票据贴现担保是企业将未到期的商业承兑汇票向银行申请贴现时,担保机构按票面金额为企业向银行提24-01-12 15:00:01

1、银行承兑汇票担保企业在从事国内贸易购买货物向银行申请开立承兑汇票时,由担保机构对汇票金额的全部或保证金敞口部分提供的担保。2、商业票据贴现担保商业票据贴现担保是企业将未到期的商业承兑汇票向银行申请贴现时,担保机构按票面金额为企业向银行提24-01-12 15:00:01 -

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:57:01

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:57:01 -

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。承兑汇票汇票按签发人不同,分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种,具体如下: 1、银行承兑汇票是指由在承兑银行开立24-01-12 14:54:01

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。承兑汇票汇票按签发人不同,分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种,具体如下: 1、银行承兑汇票是指由在承兑银行开立24-01-12 14:54:01 -

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 14:51:01

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 14:51:01 -

1.自由承兑原则。汇票的付款人可以依自己独立的意思,决定是否进行承兑,不受出票人指定其为付款人的限制。即使付款人与出票人存在一定的资金关系或依承兑协议,应为汇票进行承兑而未承兑,也只承担票据外责任。2.完全承兑原则。我国票据法第54条规定,24-01-12 14:48:01

1.自由承兑原则。汇票的付款人可以依自己独立的意思,决定是否进行承兑,不受出票人指定其为付款人的限制。即使付款人与出票人存在一定的资金关系或依承兑协议,应为汇票进行承兑而未承兑,也只承担票据外责任。2.完全承兑原则。我国票据法第54条规定,24-01-12 14:48:01 -

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:45:01

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:45:01 -

1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于请求付款人就是否承担到期付款义务加以确定,所以,对于提示人的资格一般无特别要求。2.提示承兑的期间。(1)对于定日付款或者出票后24-01-12 14:42:01

1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于请求付款人就是否承担到期付款义务加以确定,所以,对于提示人的资格一般无特别要求。2.提示承兑的期间。(1)对于定日付款或者出票后24-01-12 14:42:01 -

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 14:39:01

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票特有的一种制度。因为汇票的出票人在出票时,是委托他人(付款人)代替其支付票据金额,而该付款人在出票时并未在票据上签章,并非票据债务人,无当然的支付义务。为使票据法律关系得以24-01-12 14:39:01 -

1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于请求付款人就是否承担到期付款义务加以确定,所以,对于提示人的资格一般无特别要求。2.提示承兑的期间。(1)对于定日付款或者出票后24-01-12 14:36:01

1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于请求付款人就是否承担到期付款义务加以确定,所以,对于提示人的资格一般无特别要求。2.提示承兑的期间。(1)对于定日付款或者出票后24-01-12 14:36:01 -

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 14:33:02

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 14:33:02 -

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:30:01

承兑汇票是指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 承兑是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。24-01-12 14:30:01 -

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于24-01-12 14:27:01

1、附属的票据行为。2、远期汇票付款人所为的票据行为。3、表示愿意支付汇票金额的票据行为。4、汇票付款人在汇票上所为的票据行为。1.概念。提示承兑是指汇票的持票人,向汇票上所载的付款人出示汇票,请求其承诺付款的行为。由于提示承兑的目的仅在于24-01-12 14:27:01 -

1、银行承兑汇票担保企业在从事国内贸易购买货物向银行申请开立承兑汇票时,由担保机构对汇票金额的全部或保证金敞口部分提供的担保。2、商业票据贴现担保商业票据贴现担保是企业将未到期的商业承兑汇票向银行申请贴现时,担保机构按票面金额为企业向银行提24-01-12 14:24:01

1、银行承兑汇票担保企业在从事国内贸易购买货物向银行申请开立承兑汇票时,由担保机构对汇票金额的全部或保证金敞口部分提供的担保。2、商业票据贴现担保商业票据贴现担保是企业将未到期的商业承兑汇票向银行申请贴现时,担保机构按票面金额为企业向银行提24-01-12 14:24:01 -

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 14:21:01

1.付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或拒绝承兑。付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。2.承兑的记载事项。付款人承兑汇票的,应当在汇票正面记载24-01-12 14:21:01